Я думал, что дисциплина — это про стабильную работу с 10 до 7. Но в течение этих 9 часов я не только делал вид, что работаю, но и косячил с задачами, сидел в телефоне, беспрерывно заваривал чай и сплетничал о коллегах.

Все вокруг твердили: «Это нормально, так у всех». Но когда меня 5 раз чуть не уволили, понял: дисциплина — это не только про график 5/2.

Немного контекста: я фронтенд-разработчик, трудящийся в e-com. Был то в найме, то на фрилансе, и мне казалось, что я классный и ответственный сотрудник. Как выяснилось — нет.

Тогда я собрал волю в кулак и решил разобраться в себе. Читал, анализировал и даже сходил к коллегам, чтобы узнать их мнение насчёт меня и таких же, как я — сотрудников, у которых есть проблемы с дисциплиной.

Спойлер: в конце каждого раздела рассказываю, как перестать делать то, что разрушает вашу карьеру.

Статья написана специально для блога Minervasoft.

С чего всё началось

Я увидел этот сабреддит и понял, что чуть не оказался на месте героя, потому что и сам иногда залипаю в соцсетях дольше часа.

Полез в интернет искать причины и нашёл кучу статей про 21 день — время, за которое (якобы) формируется привычка. Я сразу подумал, что трёх недель для этого недостаточно. Тогда отыскал исследования австралийских учёных, которые доказали, что на это уходит 59–66 дней и ещё до 335 дней на закрепление, что сильно ближе к реальности.

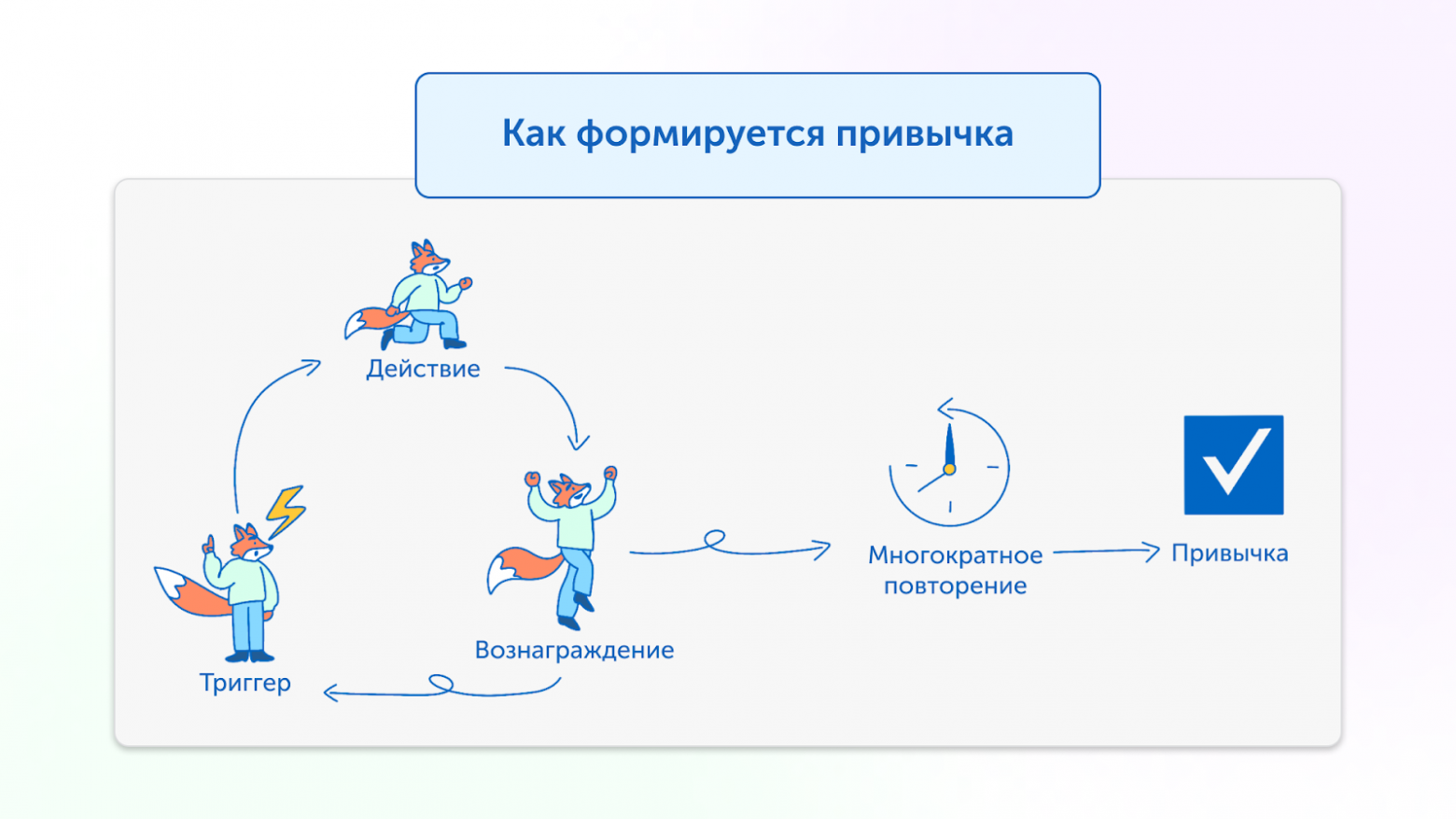

Потом прочёл книгу о петле привычки журналиста Чарльза Дахигга, из которой понял, что формирование этой петли происходит за счёт трёх китов: триггера, действия, вознаграждения.

Когда меня выбесила задача или я понимаю, что не хочу за неё браться, — это триггер.

Дальше я реагирую и действую — отвлекаюсь на рилсы или иду заваривать чай.

Минут через 20 после марафона в соцсетях я расслаблен и спокоен — это награда от привычки.

Чтобы избавиться от вредной привычки, нужно разорвать цепочку или убрать хотя бы одного из «китов». Дальше объясню на примере реальных ситуаций, из-за которых мне чуть не пришлось сменить работу.

Делал всё и сразу, не делая в итоге ничего

Раньше моя неделя начиналась так: я вижу стенд без тикетов и начинаю тревожиться. Бегу к тимлиду в поисках задач — и набираю их так много, что приходится работать по 10–12 часов. Иногда по выходным.

Я света белого не видел, потому что старался довести проекты до ума. Но в итоге не мог полноценно сконцентрироваться ни на одной из задач. Параллельно ухудшалось здоровье: приходилось брать дейоффы или работать в энергосберегающем режиме. Так я и жил, пока не пропустил дедлайн важного проекта. Потом ещё один. И ещё.

Через месяц ко мне в личку постучался тимлид и сказал: «Слушай, на тебя регулярно поступают жалобы от команды. В чём дело? Если не возьмёшь себя в руки, придётся попрощаться».

К счастью, мне хватило смелости раскаяться и попросить помощи, чтобы исправить ситуацию.

Потом я пошёл общаться с коллегами, и оказалось, что проблема популярная, просто другие в команде с ней боролись, а я пустил на самотёк.

Как я укрощал свою тревожность

Коллега с той же проблемой рассказала, что ей проще сфокусироваться на задаче под ролики в стиле Study With Me. Это когда люди снимают себя за рабочим местом: сидят за ноутбуком, пишут конспекты или читают книги.

Тоже попробовал — и мне зашло. Появляется ощущение, что ты не один. Коллега пояснила, что дело может быть в Хоторнском эффекте — в желании работать лучше, когда рядом кто-то есть.

Правда, через пару недель ролики от Merve надоели, и тогда я доверился совету нашего проджект-менеджера — он любит работать под белый шум для людей с СДВГ. Но мне больше нравится лоу-фай, поэтому включил его.

Этот способ подошёл больше. Когда я научился фокусироваться на задачах, сделал следующий шаг — ввёл WIP-лимиты. Это ограничение на количество дел в работе. Сперва брал не больше двух задач в день. Сейчас — три. И знаете, стало легче.

Чуть позже добавил работу в формате фокус-блоков по системе Pomodoro. Нужно 25 минут работать без отвлечений, а потом 5 минут отдыхать. И так по кругу.

Как итог — уже через полтора месяца я подобрал подходящий график работы, который не перегружает, но и не даёт расслабиться настолько, чтобы снова отвлечься на телефон. А если вижу, что задач нет, просто читаю полезные статьи или изучаю регламенты для работы.

Так проходит пара дней — и таски появляются на стенде, а я спокойно беру их.

Работал молча и чего-то ждал

Когда писал это, вспомнил троп из аниме про стеснительного паренька, которого не замечает та самая девушка. Подобно тому, как Наруто ждал взаимности от Сакуры, я надеялся, что шеф оценит мои скиллы и предложит повышение.

Я чуть не погорел на этом в самом начале карьеры, когда я так боялся быть замеченным, что руководитель вообще забыл о моём существовании. Меня онбордили, погружали в работу, а я даже вопросов не задавал. От увольнения спасла удача — я просто подменил заболевшего коллегу и закрыл его таск. Шеф тогда воскликнул что-то вроде: «О, ты, оказывается, ещё тут!»

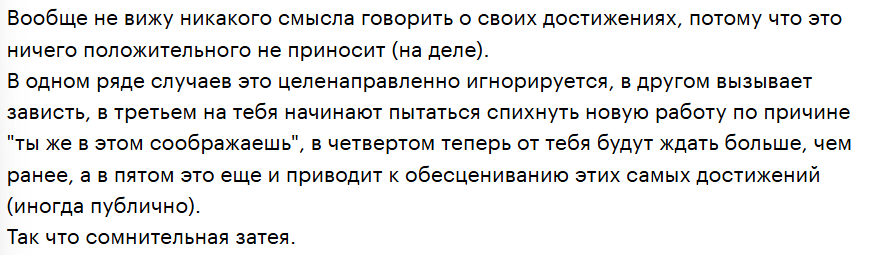

А я, честно говоря, не думал, что о себе надо заявлять. Совсем как этот комментатор.

А потом увидел и другие ответы на форумах. Десятки разработчиков, как и я, склонялись к одному: «Работай, и это заметят. Не будь хвастливым: это фу».

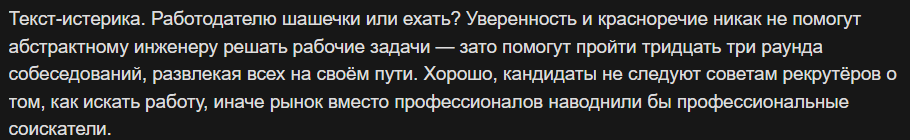

Потом нашёл исследование Стэнфордского университета и понял, почему самопрезентация так бесит. Кажется, она про шум из ничего. Сделал новый сайт — надо поделиться кейсом. Пошёл на конференцию — будь добр оставить отзыв. А я просто пожить хочу без этих ваших социальных штук…

Но потом меня накрыла беспросветная тоска. Я столькому научился, а об этом никто не знает. А некоторые новички с прокачанными софтами добиваются за полгода того, к чему я иду три года. Тогда решил: надо хотя бы попробовать. Но только мягко и ненавязчиво, чтобы и самому не словить испанский стыд, и коллег не выбесить.

Путь самурая: как я перебарывал себя

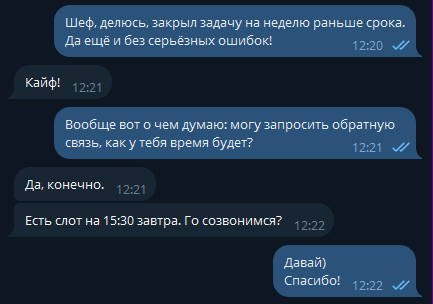

Начал с малого — делился фактами об итогах недели. Например, что закрыл задачу или сверстал новый поп-ап. Пока я не спешил хвалить себя: надеялся, коллеги увидят вклад и сами дадут отзыв.

Так и вышло: тимлид оценил, как быстро я закрываю таски. Это воодушевило, пошёл дальше. Подумал, что было бы неплохо и самому делиться отзывами по задачам. В итоге:

Сначала рассказывал о прогрессе — что сделал за последнее время.

Затем коротко пояснял, что было неясно или интересно.

Наконец, делился соображениями, как вижу улучшение некоторых процессов.

Вот пример сообщения по такой структуре:

«Ребята, я закрыл задачу с фильтрами в поиске. Заметил, что в нём дублируются условия. Давайте обсудим, как быть?»

Ещё я вовремя вспомнил Чарльза Дахигга и то, что привычка — это повторяющийся ритуал. Так что каждую неделю, хотел я этого или нет, шёл к тимлиду. Со временем и научился хвалить себя. Но теперь воспринимал самопрезентацию как ещё одну рабочую задачку, а не акт самолюбования.

Боялся говорить или говорил всякую чушь

Давайте поясню, что имею в виду. Я по натуре человек тревожный, мне сложно критиковать других коллег, даже если без этого никак. Кажется, ребята обидятся, а мне будет неловко из-за этого.

Но в то же время я мог словить настроение перекинуться парочкой фраз про другого разработчика, который, по моему мнению, плохо справился с задачей. За это меня уволить не хотели, а вот съездить по лицу — очень.

Я сначала кое-как уладил конфликт с коллегой, а потом решил, что пора с этим завязывать.

К счастью, в команде тогда запустили тренинг по прокачке софт-скиллов, и там я поделился своей проблемой, как вдруг коллега в личке рассказала, что была по ту сторону.

А ещё увидел сабреддит про сплетни — там один комментатор жаловался на шефа, который обиделся на обсуждения за спиной.

Как я взял себя в руки и больше не отпускал

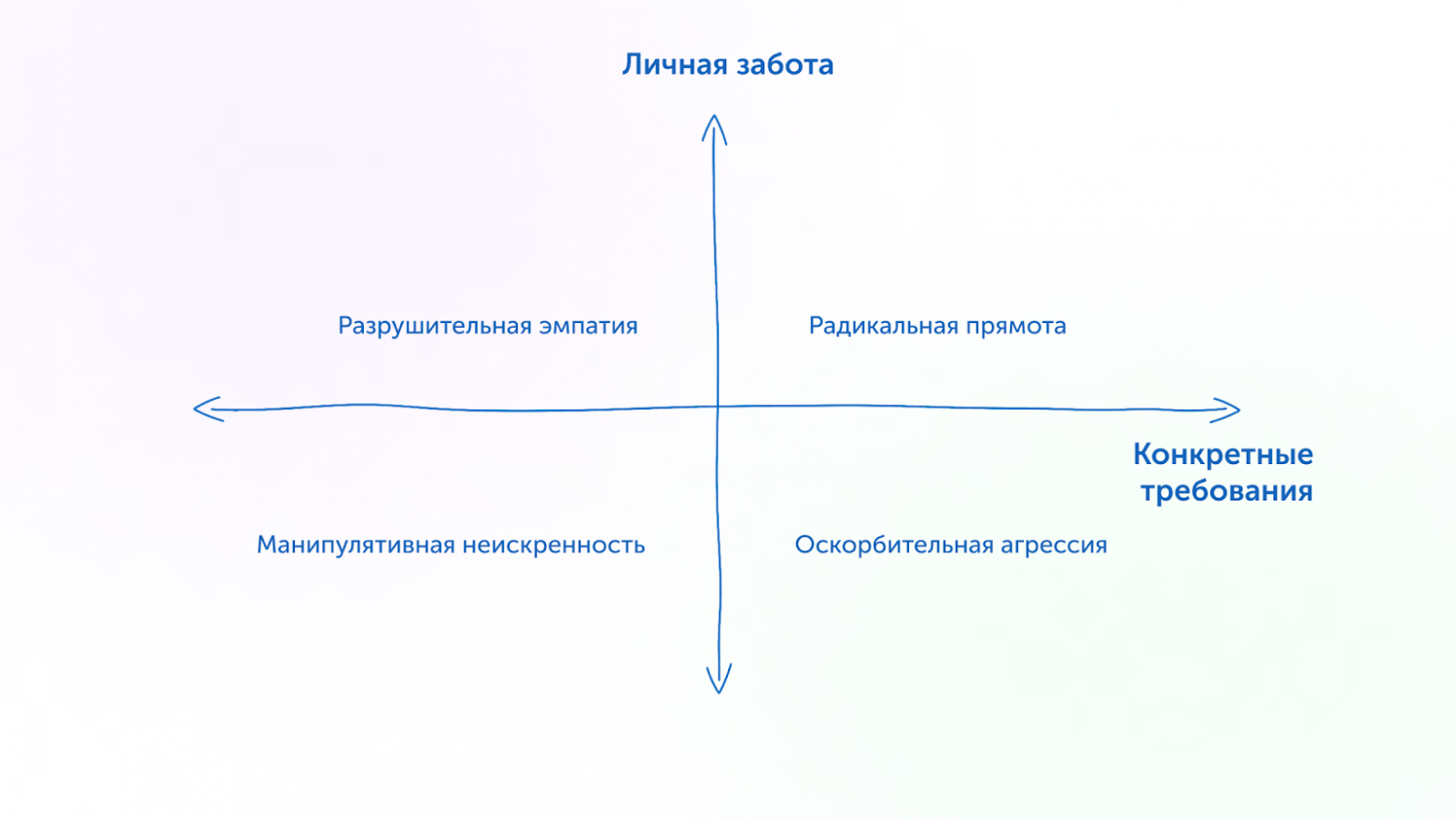

По наводке ведущего на тренинге взял книгу «Радикальная прямота» Ким Скотт. В чём суть книги: общение в команде можно представить как матрицу между двумя осями: Х — «Личная забота», или «насколько вам не плевать на коллег», и У — «Конкретные требования».

Между этими осями есть четыре стратегии:

Разрушительная эмпатия. Когда вы идёте на поводу у коллег и спускаете им всё с рук.

Манипулятивная неискренность. Врёте, чтобы добиться своего. Например, говорите: «Никто, кроме тебя, не способен выполнить эту задачу», хотя остальные от неё просто отказались.

Оскорбительная агрессия. Здесь существует только слово «надо». Это относится к настойчивым просьбам поработать в выходные и штрафам за малейшие косяки.

Радикальная прямота. А вот это золотая середина — баланс между «надо» и «понимаю».

По мнению Скотт, хорошему сотруднику нужно быть эмпатичным, но при этом помнить о сверхзадаче команды. То есть такой человек может прикрыть коллегу, который внезапно заболел. Но если тот притворялся, то нужно прямо сказать: «Слушай, ты меня обманул, это неправильно. Если такая ситуация повторится, я пойду к шефу».

Прочитал и понял: недавно я выдал что-то вроде радикальной прямоты. Я допиливал фичу, а ко мне всю неделю приходил проджект с мелкими поручениями.

Какие у меня были варианты:

Терпеть до предела, а потом выплеснуть эмоции. А это прямой путь к конфликту.

Заявить: «Я не буду распыляться между десятком задач». Как будто лучше, но на меня могли бы пожаловаться.

Сказать: «Слушай, я вижу, задач много, но и у меня есть срочные. Давай обсудим с тимлидом, что сейчас в приоритете, а какие дела могут подождать?»

И я выбрал третий вариант. Это далось нелегко, я жутко нервничал. Но потом стало проще общаться с коллегами. Да и в целом тревожность уменьшилась, поэтому я перестал нести чушь в общих чатах.

А если видел что-то подобное у новичков, старался сменить тему разговора — так же, как этот парень с форума.

Работа не волк, работа — ворк

Я закрывал задачи, проверял комментарии в Jira, ходил на дейлики. Вроде всё ок, только забыл, как кайфовать от работы. В тот период стал хуже выполнять задачи и всё чаще ловил косые взгляды тимлида. Хотя, не буду скрывать, увольнение в тот момент меня бы не особо расстроило.

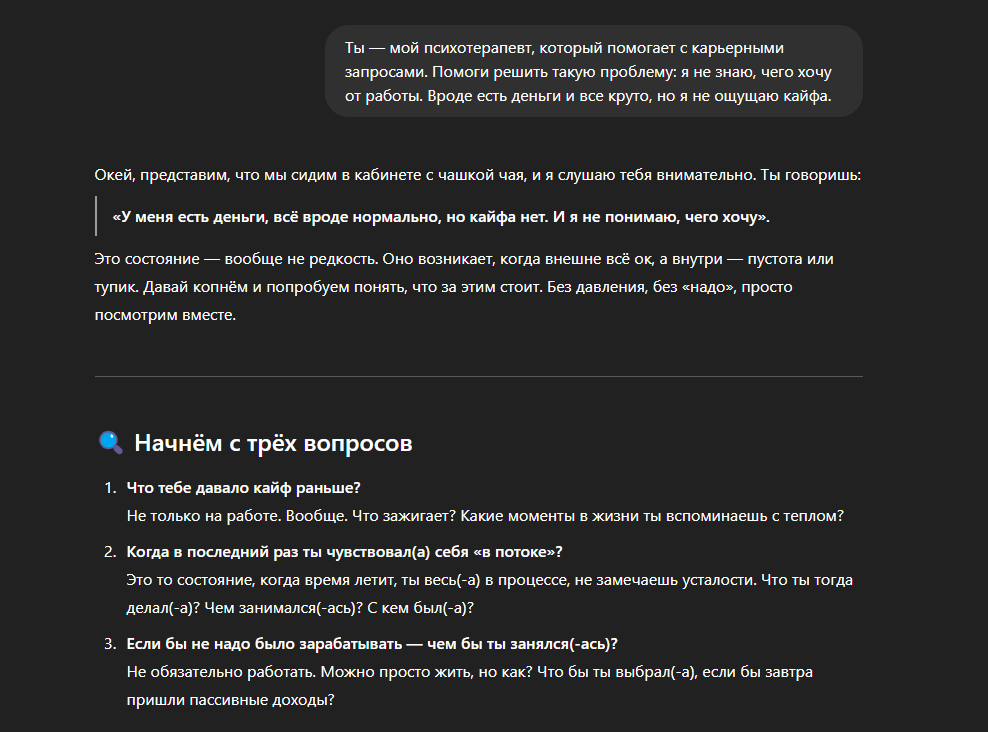

Обсудил ситуацию с ИИ — дал ему промпт психотерапевта. Вот что он мне сказал:

И тут-то я осознал, что вообще об этом не думал. Просто работал себе, и всё.

Решил, что надо ответить на вопросы

Что меня радовало раньше? Было круто, когда меня хвалили на демо, сразу чувствовал подъём мотивации. А ещё задачи драйвили. Но сейчас день сурка.

Когда последний раз чувствовал себя классно? Когда я отдохнувшим вернулся из отпуска и засел за новый проект. А, да, у меня уже год не было отпуска…

Чем бы занимался, если бы не надо было зарабатывать? Я люблю кодить и слабо представляю себя без этой сферы. Просто подустал немного.

Смотрел на ответы и думал: «Бать, да ты задолбался». Обсудил ситуацию с проджектом, он согласился, предложил пару дней на передышку. Стало полегче.

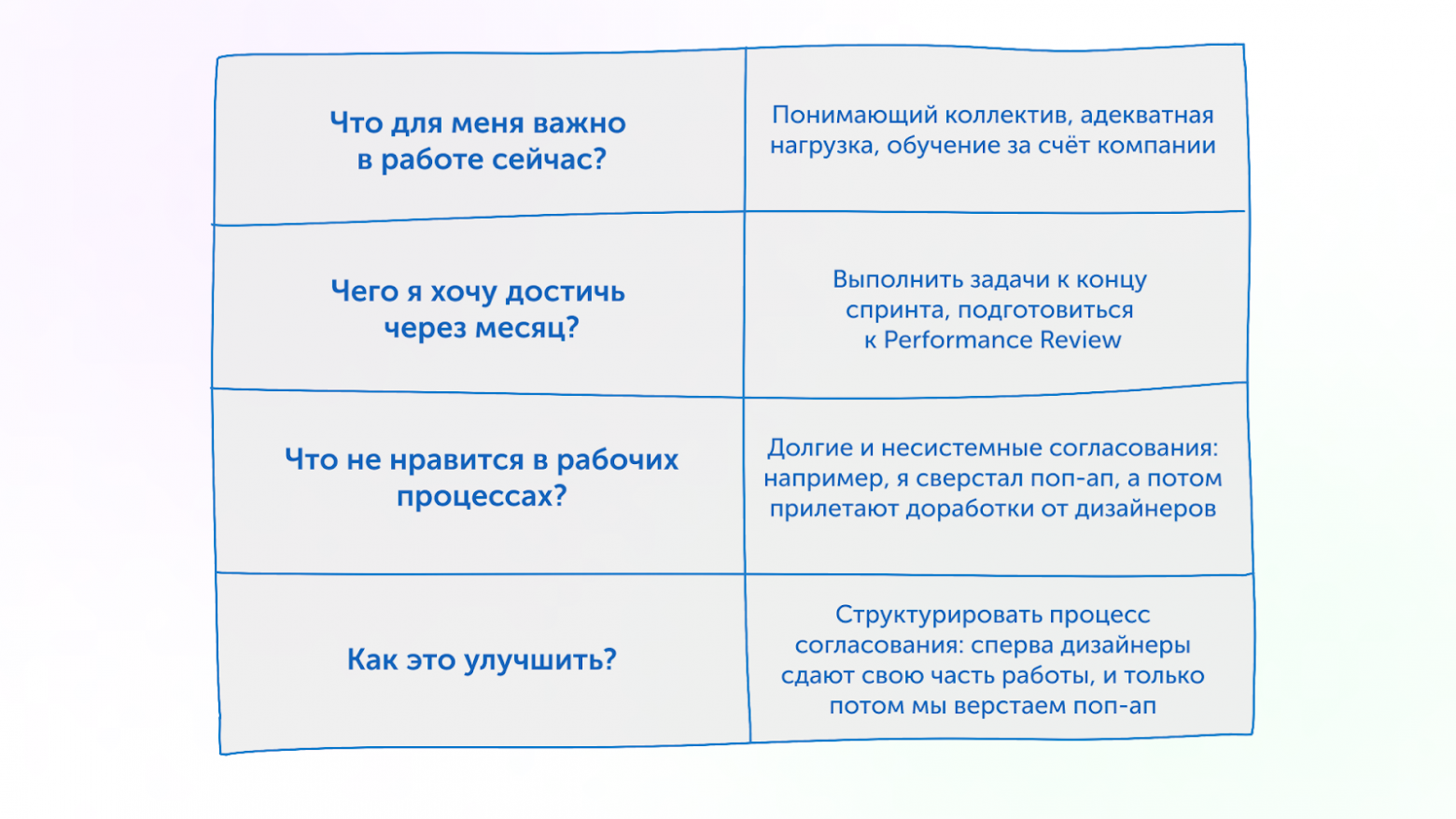

А ещё сказал, что будет круто каждую неделю заполнять вот такую таблицу. Но только после того, как развеюсь.

Отдохнул, взялся за новую привычку — и увидел, что есть куда расти. Например, можно повысить грейд. Но теперь у меня хотя бы есть ответ на пресловутый вопрос: «Кем я вижу себя в ближайший год?», а это заряжает.

Страдал от перфекционизма, как от мигрени

Тут как в меме: «Однажды девушка спросила, кого я люблю больше: её или рефакторить код по пятому кругу? Она ушла, не дождавшись ответа, ведь я опять всё переписывал».

Нас учили, что перфекционизм — это круто. В детстве даже вырывали из тетрадей листы с зачёркиваниями, а потом спрашивали: «Почему четыре, а не пять?!» Так мы и выросли серьёзными дядями и тётями, которые не прощают себе ошибок.

Думал, что это только моя проблема. Но коллеги тоже устали прощать. И как-то пришли ко мне с возгласом: «Да хватит уже рефакторить, все сроки срываешь!» Первый раз я с ними договорился, второй — разговаривал уже с тимлидом, третий — в кабинете СЕО.

Тогда я решил прочесть исследования уже других австралийских учёных и узнал, что стремление к идеалу — очень рисковая стратегия. Попытка довести всё до совершенства чаще приводит к нервному истощению, нежели к карьерным высотам.

Но ведь с этим же что-то можно сделать, да?

Да. Я как-то помогал с редизайном одного блога, и у нас с командой был выбор: шлифовать сайт до последнего и тратить на это два месяца или релизить его здесь и сейчас. Выбрали второе, потому что аналитики привлекли нас прогнозом роста охватов на 20%. Так и вышло: читателей стало больше, они задерживались на статьях, количество отказов от чтения снизилось.

Но иногда MVP-подход не панацея. Некоторые клиенты хотят видеть всё и сразу. В таких случаях я прописываю себе границы задачи: условно, в какой ситуации я работаю на результат, а где пытаюсь довести продукт до идеала. Мне помогает чек-лист с такими вопросами:

Что точно нужно сделать и когда?

Какие фичи можно упростить или автоматизировать?

На каком этапе я зависаю и как этого избежать?

Как зафиксировать тот результат, который уже есть?

Например, моя главная задача — сверстать элемент на сайте. Если я полчаса-час пытаюсь зачистить до блеска строчки кода, значит, включился мой перфекционизм — пора отложить проект, а лучше отнести его на ревью.

Вместо выводов

Не скрою, путь к лучшей версии себя был долгим и нелинейным. Например, я перестал брать все задачи мира спустя пару месяцев, а вот с перфекционизмом боролся почти год. Хотя брать на себя ответственность в особо крупных размерах до сих пор побаиваюсь.

Но по большей части у меня получилось. И только потому, что я осознал масштаб влияния этих привычек на мою жизнь. Да и работу хорошую терять не хотелось.

А что мешает вашей дисциплине? Как вы с этим боретесь? Рассказывайте, а то я столько накатал!

У Minervasoft есть свой блог в Telegram. Там выходят статьи про управление знаниями. А ещё там мы разбираем спорные вопросы о найме, менеджменте и планировании. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые тексты!

Источник: https://habr.com/ru/companies/minerva_media/articles/902676/